Главная  Охота

Охота  Статьи про охоту

Статьи про охоту  Охоты на зайца троплением

Охоты на зайца троплением

Охоты на зайца троплением

( 5 Голосов )Автор: McHunter

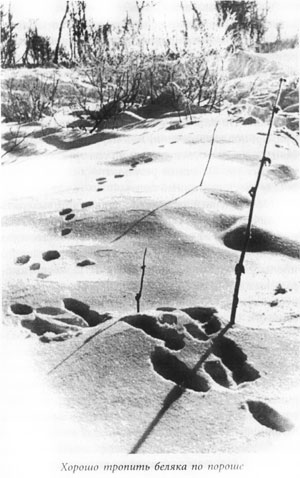

После образования устойчивого снежного покрова переходят к настоящим зимним способам охоты на зайцев. Но иногда счастье подваливает охотнику и в пору чернотропа в виде ранних снегопадов, позволяющих заняться интереснейшей охотой - потропить зайца задолго до установления постоянного снежного покрытия. В основном эти охоты сводятся к нахождению свежего заячьего следа, сметки (или скидки) с него и к выстрелу по вскочившему с обычно недалекой лежки зверьку. Чрезвычайную важность приобретает для этой следовой охоты состояние снега. Более всего ценима охотниками «печатная» пороша, сохраняющая малейший отпечаток заячьей лапы вплоть до когтя. Такая пороша ложится обычно в мягкую погоду и держится долго, четко выявляя свежий след от натоптанных до ее выпадения. Но и в любом случае разумнее выходить после снегопада, можно и после вечернего (длинной пороши), когда сохранились длинные следы, набеганные за всю ночь. По этой причине лучше собраться после снегопада, прекратившегося к середине ночи и ближе к утру. Такая «короткая» пороша либо легкая метель теоретически оставляют ко времени выхода охотника только последние, наиболее свежие и короткие малики, присыпая иногда и добрую часть обманных на- следов. Очевидно, лежка где-то недалеко. Теперь успех зависит от осмотрительности охотника. Но вот впереди отпечатки ровных прыжков сменяются рытвинами, оставленными огромными скачками, сделанными в паническом страхе. Осталось только подойти и полюбоваться на со стороны незаметное, брошенное впопыхах утреннее убежище зайца. Не будучи вынужденным к бегству, этот заяц дождался бы в нем сумерек; теперь же он, понемногу успокаиваясь, более аккуратно печатает свой малик, садится, слушает и, сделав по меньшей мере петлю с обязательной сметкой, залегает не так уж и далеко от первой лежки. Может быть, на этот раз охотнику и повезет, если только он опять не поторопится к своей цели напрямик и не спугнет уже потревоженного и еще чутко прислушивающегося зверька.

Эта типичная ситуация имеет много вариантов в зависимости не только от метеоусловий, но также от календарного срока проводимых троплений, от численности зайца, опытности охотника и просто везения. Так, если снегопад прекратился лишь к утру, запорошив все следы (мертвая пороша), отыскать признаки ночной жизнедеятельности зайцев можно лишь случайно. Но если под каким-нибудь укрытием (например, под лапами елки) и обнаружится следок, то заяц, скорее всего, неподалеку, но тем труднее застать его врасплох. Обычный результат - оставленный в досаду охотнику гонный след.

После вечерней длинной пороши лучше выходить в типичные жировочные стации беляка, а не соблазняться первым же следом, который, скорее всего, туда же и приведет. Обрезав следы вокруг истоптанного иногда многими «посетителями» участка, можно выбрать выходной след, с наибольшей вероятностью ведущий к лежке. Выбирая след, важно убедиться в его свежести. На глаз свежий след обычно кажется аккуратней, поуже вчерашнего, более широкого, расползшегося за солнечный зимний день и часто припорошенного снегом. Кроме того, на дне и по краям старого следа удается ощупать ледяную корочку. Присматриваясь к следам разных зайцев, иногда удается заметить их индивидуальные особенности - величину и глубину отпечатков, расстояние между ними, манеру зверька заносить вперед либо правую, либо левую лапу, иногда прихрамывание (с характерным росчерком когтей) и т.п. За ночь заяц может посетить не одну жировку, оставляя там свои «орешки» и характерные, очень короткие следы. Нередко жиры могут быть и коллективными, где несколько зайцев не только кормятся, но и разминаются широкими прыжками. Последние жиры перед дневкой встречаются уже в виде попутных погрызов, скусанных и небрежно оброненных веточек. Серьезное намерение зайца залечь обычно знаменуется более длинными прыжками, а вскоре и усложнением следа, при закладывании которого всякий интерес к пище у него явно пропадает.

Конечно, охотнику, знакомому с местностью, незачем затруднять себя выискиванием следа от жиров (это нелегкая обязанность егерей и охотоведов, занимающихся такими вопросами, как длина суточного хода зайца, особенности его зимнего питания, число жировок и др.). Ввиду короткого зимнего дня, особенно в многоследицу, он сразу направляется к местам, обычным для дневок беляка, - к заросшей осиннич- ком и елочками опушке, на прилегающее к лесу озимое поле, к приречному тальнику, как правило, сосед- ствущим с его кормовыми участками, но тем не менее предваренным защитной системой запутанных следов (решительно обрезаемых опытным охотником в поисках места сметки).

В начале зимы, до времени установления постоянного снегового покрова, зайцы меняют стации обитания и места жировок. Беляки в этот пока еще малоснежный период проявляют тяготение к открытым угодьям - речным поймам с ивняком, озимым посевам, пустошам с бурьяном и жухлой травой, лесным дорогам (куда выходят подбирать оброненное сено), а также к садам и огородам. Этот благоприятный для охотника факт исключает необходимость пробираться через чащу и бурелом (как это приходилось ему делать во время охот в бесснежную пору). Но тропление зайцев по первому снегу затруднительно именно по причине приверженности их еще к травяному корму. След зверька на травах плохо заметен. В этих случаях этот участок с сумятицей следов обрезают и ищут выходной след вдоль лесной опушки, саму же лежку - в другом, хорошо защищенном месте.

В разгар зимы, в сильные морозы, как и при глубоком рыхлом снеге, беляки устраивают лежки в снежных норах, где сидят крепко. Застигнутый в такой норе (и выпугнутый из нее с трудом) зверек на скачке проламывает ее потолок, так что для выстрела приходится отпускать его метров на 20-30. По насту зайцев искать почти бессмысленно. Не сулит успеха и образовавшаяся из-за редких снегопадов многоследица.

Если в первую половину зимы зверьки, нажиро- вавшись, спешат уйти на дневку, то ближе к сезону размножения, в январе-феврале, много бегают, жируют вперемежку с игрой, и тропить их трудно.

Высокая численность зайцев, позволяя относительно быстро набрести на свежий след, в остальном мешает троплению, путая следы, сбивая охотника со взятого направления и требуя порою много лишней ходьбы. В то же время эта ходьба, бывает, окупается и вторым взятым за день беляком, подвернувшимся под выстрел по дороге к первому.

Таковы примерные варианты, встречающиеся в продолжение зимнего сезона.

Итак, от последней жировки характер заячьего следа усложняется. Появляются известные его двойки и даже тройки, распутывание которых можно себе позволить разве ради бескорыстного, неохотничьего интереса. А вот петли (пересечения собственного следа) ради гарантии остаться на выбранном малике лучше пройти по всей их, иногда немалой, длине. Часто хитросплетения начинаются сразу с петли. Поэтому, пройдя по ней до первой двойки, при отсутствии новой петли или тройки, лучше сразу поискать сметку. Этот прыжок в сторону от насле- да, длиной в два-три метра, заканчивается часто где-нибудь за кустиком или другим укрытием. За сметкой все может повториться сначала (причем после тройки, говорят, сметка бывает редко). От каждой сметки полезно не столько вглядываться в мережку следов, сколько вперед и по сторонам, присматриваясь ко всем местам и отдельным предметам, где может лечь заяц (который, сделав разворот и вернувшись по своим следам, может оказаться совсем неподалеку). Способен он и, пропустив охотника вперед, перебежать на новое место. Нередко большую помощь может оказать бинокль, несмотря на нелюбовь охотников обременяться лишней тяжестью.

Найти место сметки не всегда просто и терять след в этом месте приходится часто. Поэтому опытные еле- допыты, обрезав первые же петли и двойки, не тратя времени и постоянно оглядываясь, осторожно закладывают круги (по спирали против часовой стрелки), высматривая и обходя все подозрительные места. Так выходят они либо на очередную серию двоек, либо на уже близкую лежку. Но предполагаемое ее место наученный нелегким опытом охотник обойдет заранее, прежде чем заяц вскочит вне выстрела (а то и из-под ног) или уйдет незамеченным. Убедившись по отсутствию выходных следов, что заяц в кругу, он осторожно приближается, не останавливаясь, по той же испытанной на многих ходовых охотах спирали. Слыша поблизости непрерывный шум шагов, заяц не решается выскочить и подпускает на выстрел.

Если место лежки определено более точно и поблизости от нее имеется лес, разумнее обойти ее с тыла, чтобы отрезать возможность отступления беляка в лес и заставить его выскочить на открытое место.

Совсем нередко, при наличии удобных для лежки мест, беляк не углубляется в лес, а залегает, например, в том же кустарнике, но с другой его стороны. В лесу же он тоже скорее предпочтет небольшое открытое место - болотце или поваленную ель на поляне, особенно в тихую погоду. При наличии же больших открытых пространств, например вырубок, залегает на их окраине. В любом случае заяц ложится головой к своему следу, что позволяет охотнику определиться с направлением маневра. Как было показано на первом примере, застать беляка на лежке - редчайшая удача, даже при соблюдении всех предосторожностей. Поэтому хорошо, если охотник, дойдя до сметки, успеет выстрелить по удирающему зайцу.

Однако, заметив место подрыва и вытропив заново спугнутого с лежки и даже стреляного зайца до вероятной следующей его лежки (дав ему несколько часов для успокоения), никогда нельзя быть уверенным в успехе. Поскольку правил здесь нет, то бывает разумнее, если позволяют условия, за это время вытропить другого зайца.

Похожие материалы:

Последние материалы

- Начался набор на курсы подводной охоты

- 5,56-мм винтовка Тип FFV890C

- 7,62-мм винтовка "ЗИГ" Модель 510

- 7,62-мм автомат Тип 58

- 7,62-мм снайперская винтовка "Хеклер и Кох" Модель PSG1

- 7,62-мм снайперская винтовка Маузера Модель SP66

- 5,56-мм винтовка "Хеклер и Кох" Модель НКЗЗ

- Снайперская винтовка FR-F1

- 5,56-мм винтовка FA MAS

- 7,62-мм винтовка "Валмет" Модель М76

Последние комментарии

- О клеве рыбы

п»їМы — команда практиков поискового продвижения с... - Приспособления для резиновой н...

Доброго времени суток.: https://skladcontainer.ru/... - О клеве рыбы

Доброго времени суток .: https://comfortlife.by/ В... - О клеве рыбы

Доброго времени суток .: https://comfortlife.by/ В... - О клеве рыбы

Доброго времени суток .: https://comfortlife.by/ В...